Diversi anni fa, quando vivevo ancora a Milano, ero andata con un’amica al Teatro Litta a vedere un’opera che si intitolava Tu (non) sei il tuo lavoro, diretto da Sandro Mabellini e interpretato da Silvia Giuliano e Umberto Petranca.

Uno scenario semplice, una coppia vestita di rosso che discute intorno a un tavolo: lei adora il suo lavoro mal pagato e precario e vi si identifica in maniera morbosa, sognando una promozione che non arriverà mai; lui un lavoro non ce l’ha, rasentando la depressione per quel non sentirsi ”nulla” professionalmente, che come macchia nera si estende anche alla concezione di sé.

È un’opera che ancora ricordo molto bene, nonostante siano passati 8 anni: la vidi in un momento in cui sia io che la mia amica eravamo in crisi con il lavoro. Io indeterminata, lei precaria, entrambe accomunate da una sensazione di estrema insoddisfazione verso la nostra situazione.

Nel mio calderone c’era da aggiungere anche la vita milanese di allora, il condividere la vita con una persona il cui ego era incrollabilmente ancorato alla sua professione, la frenesia di quelle giornate che iniziavano presto e finivano con un cerchio alla testa, la pesantezza del corpo che si accasciava sul divano alle otto di sera.

Vidi in quell’opera che andava in scena davanti a me la stessa (unilaterale, nel mio caso) voglia di scappare, volare verso altri lidi, ricostruirsi altrove, sfuggire all’incasellamento di una posizione in cui non mi riconoscevo.

Ma io chi sono veramente?

Quel titolo, Tu non sei il tuo lavoro, mi torna in mente ogni volta in cui mi sento sopraffatta e perdo un po’ le fila del mio cammino.

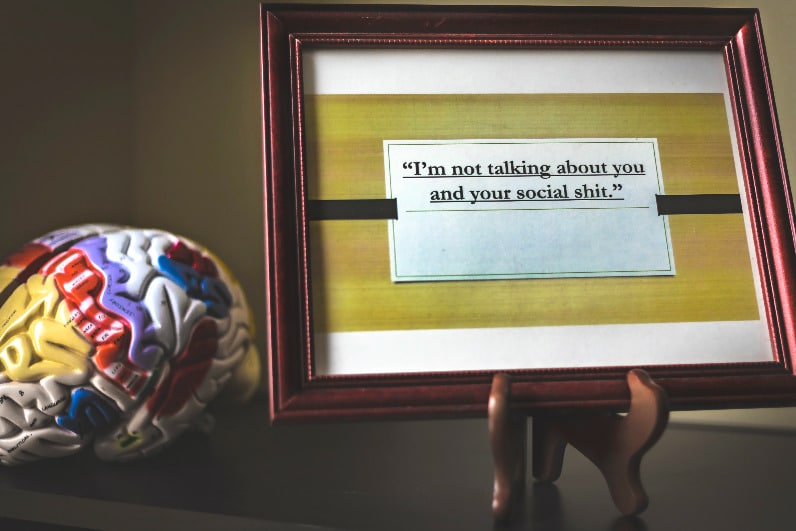

Ci penso anche quando mi imbatto in pagine di professionisti che vendono i loro servizi nel modo in cui ormai va di moda farlo. Parlare di sé costruendo una storia intorno al proprio personaggio, utilizzando termini stellari ma colloquiali, inventando neologismi per professioni che spesso esistono già e che in passato non si filava nessuno.

Ci penso quando leggo le bio dei siti di freelancers che spuntano come asparagi selvatici in autunno. Vendono corsi, percorsi di coaching e bellezza interiore, per renderti più ricca dentro e bella fuori.

O forse era il contrario, ma sono un po’ confusa.

Finisce che la maggior parte delle volte chiudo quelle pagine chiedendomi se davvero c’è gente che paga per questi servizi?

E lotto debolmente con quella parte di me che si sente sempre un pelino inferiore degli altri, meno intraprendente, meno capace, quella che lotta con la mia peggior nemica, ve ne avevo già parlato.

In questa lotta intestina fra la me avventurosa che si vuole sentire realizzata e quella che vorrebbe prendere meno rischi possibile, è tutto un fluire di domande.

Per molti anni ho vissuto con una persona che è il suo lavoro.

E ama essere riconosciuta così anche fuori dall’orario lavorativo, anche in vacanza, anche il giorno del suo matrimonio.

Questa cosa continua a darmi da pensare, quando noto lo stesso atteggiamento in altre persone.

In passato ci ho provato anche io, e ne ho ricavato solo una frustrante sensazione di perdere pezzi, di censurare una parte di me.

Identificarsi con il proprio lavoro può diventare galvanizzante e altamente soddisfacente, perché il tutto si basa sul riconoscimento sociale.

Diventiamo il nostro lavoro quando vogliamo che gli altri ci riconoscano, e apprezzino, per quello che facciamo.

Poco importa chi siamo veramente, l’importante è che quello che facciamo sia fatto bene, e che gli altri se ne rendano conto, attaccandoci un’etichetta sfavillante sul risvolto della giacca.

Sono veramente il mio lavoro?

Cosa succederebbe se smettessi di lavorare per qualche mese?

Sarei ancora quella che si sbatte per risolvere i problemi degli altri e rispondere alle loro domande?

Quella che cerca di comunicare nei modi più diversi, pur di farsi capire?

Quella disposte a leggere per 12 ore di fila articoli su un argomento, quando questo le interessa per uno scopo preciso?

Quella che ama aprire un foglio bianco e iniziare a scrivere?

E pure quella che ama aprire un foglio già zeppo di contenuto in un’altra lingua e iniziare a tradurlo?

Quella che prova tanta tantissima soddisfazione nel passare la sua conoscenza su certi argomenti a chi ne è a digiuno?

Credo di essere arrivata a un punto in cui è il lavoro che assomiglia a me, e non il contrario.

Tanto che provo velocemente disgusto quando certi aspetti del mio lavoro iniziano a non assomigliarmi più.

Ho cambiato così tante professioni fino a ora che da ognuna ho imparato tanto, includendo anche quello che voglio buttare via: so a cosa non voglio più rinunciare per il lavoro.

So quali aspetti di me non voglio più sacrificare pur di avere uno stipendio a fine mese.

So che se smettessi di lavorare domani continuerei a essere la persona che sono ora, ma con molto più tempo per curarla.

Voi ci avete mai pensato? Vi siete mai identificati con il vostro lavoro tanto da perdere di vista chi siete veramente?

Io mi interrogo da tempo su questa delicata questione.

Da anni faccio un lavoro che non solo non mi piace, ma che mi stressa molto, lasciandomi stanca, piena di sintomi e sostanzialmente con poca energia per godermi il tempo libero della mia vita.

Io non mi identifico per niente con il mio lavoro, motivo che aggiunge non poche problematiche alla questione ( a volte anche non identificarsi con quello che si fa crea problemi), ma è il mio lavoro, che essendo pieno di responsabilità (raggiungimento fatturati, rispetto dei budget) schiaccia Chiara. Io nasco come umanista, sia di percorso che di intenti, e sono finita a lavorare in azienda perché in Italia, almeno ora, è una delle poche (ce ne sono ovviamente altre) soluzioni che ti permette di pagarti da vivere, soprattutto a Milano, dove tutto è estremamente caro e dove per poterti permettere di uscire di casa, mangiare una pizza, andare a una mostra, pagarti l’affitto, devi guadagnare somme senza dubbio superiori che in altre parti d’Italia.

Medito da tempo di lasciarlo, linceziarmi e trovare un’altra strada, ma non riesco a smettere di preoccuparmi per il buco economico che questa scelta comporterebbe e che qui e ora non mi posso permettere di affrontare. So che prima o poi qualcosa dovrà succedere perchè sono al limite dell’umana sopportazione, ma ancora non so quale strada imboccare.

Chiara, ti capisco tantissimo. Durante i miei anni di vita a Milano ho vissuto una situazione molto simile a quella che descrivi tu. È vero che non identificarsi per niente con il proprio lavoro fa male e crea danni. Per quello, ora che ne conosco meglio gli effetti, sto attenta ai campanelli d’allarme che mi parlano di burn-out e insoddisfazione cronica. Come dici tu, il problema viene alla luce soprattutto quando non si vede una via d’uscita: la paura di non riuscire a riempire quel buco economico è grande, e può bloccare qualsiasi alternativa. Io in passato ho fatto comunque il salto, ho mollato senza avere un’alternativa in mano, mi sono presa delle settimane per rinfrescare il curriculum e iniziare una nuova ricerca, consapevole di quello che non volevo ritornare a fare.

Ho poi ripetuto la stessa scelta qualche anno dopo, ancora più drastica, quando mi sono trasferita da sola a Barcellona.

Non dico che questa sia per forza la scelta giusta anche nella tua situazione. Ma ti posso assicurare che il senso di libertà che si prova quando ti lasci alle spalle qualcosa che non sopporti più, è una specie di caffeina per il cervello: iniziano a fluire meglio le idee, a risvegliarsi aspirazioni e alternative che erano rimaste in silenzio sotto il peso dell’insoddisfazione. Rimetti in moto un meccanismo arrugginito, che magicamente riprende a funzionare: sta a noi poi indirizzarlo dove vogliamo che ci porti.

Grazie Giulia per il tuo prezioso consiglio, sono dell’idea come te che lasciato alle spalle l’incudine che ci schiaccia, ci sono possibilità di stare meglio e di riordinare un po’ le idee . Prendersi una piccola pausa, non può che fare bene, fisicamente e psicologicamente e credo che per me questa scelta sia molto vicina. Ti terrò aggiornata sugli sviluppi del caso! Il tuo post mi ha fatto riflettere molto, è stato un contributo prezioso!

Sono felice di sapere che questo post ti sia stato utile, davvero! Qualsiasi cosa sceglierai, l’importante è che lo faccia per stare meglio 🙂 Un abbraccio!

È un tema delicatissimo e sei stata molto brava a trattarlo non banalmente. Io faccio parte di quella schiera di persone che avrebbe fatto tutt’altro e che alle 20 crolla sul divano. Ma è difficile pensare di fare il salto se hai altre persone che dipendono da te.. l’unica certezza che ho è che io NON sono il mio lavoro!

Ecco, mi sembra che sulla base ci siamo già 🙂 NON sei il tuo lavoro, e la tua vita è fatta da tantissime altre cose che la riempiono e ti definiscono. Fare o meno il salto è un altro discorso, un corollario di questo forse, e altrettanto complicato!

Bella riflessione, mi piace l’idea del lavoro che assomigli a te, e non viceversa.

La frase “tu non sei il tuo lavoro” la senti spesso tra i colleghi e la leggo su Twitter dove seguo gente che fa il mio lavoro.

Io però il mio lavoro lo sono. E non lo dico come cosa brutta, perché mi piace molto. Faccio ricerca e credo che scrivere voglia dire non separarsi mai completamente da quello che produciamo: nei miei articoli ci sono io perché ci metto un po’ di quello che penso. Forse per chi fa scienze dure è diverso, o dipende dalla persona, però per me è così.

Da una parte è molto bello perché lavorare non mi pesa, mi alzo la mattina contenta perché credo che quello che faccio abbia un senso per me. Questo non succedeva quando lavoravo in ufficio ed ero sempre insoddisfatta. Però porta altri problemi: per esempio, è difficile staccare e decidere quando finisce il lavoro e inizia lo svago (ultimamente faccio aperitivi lavorando e non so se questa sia una cosa bellissima o tristissima), e poi c’è la consapevolezza che non ci sono abbastanza posti in università per tutti, e se dovessi smettere questo lavoro sarebbe come perdere una parte di me. Senza contare che è difficile accettare le critiche a quello che faccio, perché ovviamente le sento indirizzate a me personalmente. Quindi si… credo sia complicato e l’importante sia trovare un equilibrio che ci permetta di andare avanti e di stare bene (banale, ma è così 🙂 )

Pur essendo banale, alla fine trovare l’equilibrio di cui parli è la cosa più difficile 🙂

Capisco il tuo discorso sull’essere il tuo lavoro di ricercatrice; dall’esperienza di amici che fanno il tuo lavoro, ricordo molte discussioni su quanto sia difficile separarlo dalla propria vita privata.

Però, per dire, anche io nel mio lavoro attuale ci metto molta faccia e tanta voce: è bello poter dire ”faccio un lavoro in cui metto un poco di me”, avere una voce in capitolo. Nonostante ciò, non voglio che il mio lavoro mi identifichi, perché so che anche senza di lui continuerei a essere una persona intera, con molte altre passioni e interessi che non rientrano nelle mie mansioni quotidiane.

Bellissimo post, bellissime riflessioni.

Io sono un giovane medico, ma mi presento ancora come Beatrice. Conosco molti colleghi che si presentano come “i Dottori” anche alle cene, in negozio e in altre situazioni sociali nelle quali, sinceramente, a nessuno dovrebbe interessare più di tanto del mestiere che uno svolge.

È chiaro che il lavoro è importante, costituisce la maggior parte delle nostre giornate ed è, auspicabilmente, potendo scegliere, cosa oggi sempre più rara, una nostra passione, quindi senz’altro ci definisce. Ma non ci definisce a tutto tondo, siamo molto più del nostro lavoro. Trovo frustrante quando mi presentano come “la dottoressa”, anche quando non è necessario, perché sono molto più di quello, ho altri interessi, affetti, sogni e desideri che non stanno tutti nella definizione di medico.

Poi, diciamola tutta, la cosa più fastidiosa è che in queste definizioni ci sia sempre un retrogusto sociale, con divisione in lavori (e vite) di serie A e serie B. Mi hanno educata che ogni mestiere è dignitoso, quindi non sopporto queste distinzioni, né l’ossequio sociale che si regala a certe professioni. Tra l’altro, come dicevo prima, oggi purtroppo molto spesso non si può scegliere, e bisogna accontentarsi, quindi il lavoro diventa qualcosa di difficile, precario, stancante, qualcosa di cui proprio non si vuole parlare, qualcosa che proprio non si vuole che ci definisca.

Sarebbe bello che, prima di tutto, tornassimo ad essere persone, CHE FANNO un lavoro, ma che NON SONO quel lavoro.

Beatrice, non sai quanto mi faccia piacere ricevere questo tuo commento! Ammetto che parte dell’ispirazione di questo post è venuta proprio da persone che lavorano nella tua categoria professionale, che ho avuto modo di conoscere molto da vicino. Sono molto molto d’accordo sul retrogusto sociale di certe divisioni lavorative…quando lavoravo in Clinica ho sperimentato con mano quanto classismo ci sia ancora a riguardo, e molto spesso viene dagli stessi pazienti. Grazie per aver lasciato il tuo pensiero qui!

Il lavoro è una cosa che si ha (o non si ha, purtroppo), per quanto bello, per quanto soddisfacente, non potrà mai diventare quel che si è. E per fortuna, aggiungo io!

E per fortuna! Vero però che non tutti la pensano così (ho passato più di 10 anni con una persona che non riusciva a scindersi dal suo lavoro) e questo mi fa riflettere.

Non mi sono mai identificata con il mio lavoro anche se faccio quello per cui ho studiato, quello che desideravo fare da bambina. Ma con gli anni ho capito, e per fortuna l’ho capito presto, che il lavoro tiene prigionieri, limita e in molti casi toglie energie e gioia, anche nel mio caso, cioè il caso di una persona che ha realizzato il suo sogno lavorativo. Dicevo l’ho capito presto e così negli anni sono riuscita a costruirmi una stabilità che spero mi permetta di smettere di lavorare del tutto, per finalmente godere di una libertà maggiore :-).

È vero, il senso di ”stare in gabbia” può capitare anche quando si riesce a fare il lavoro che si sognava da piccoli. Credo che quello dipenda non dal lavoro in sé, ma da come è organizzato e dalle persone con cui lo si condivide, più altri dettagli noiosi che entrano in gioco in base alle circostanze (buracrazie, spese, e via dicendo). Ti auguro veramente che presto possa riuscire a godere di una maggiore libertà!

PS. Ho appena realizzato che sei la stessa autrice del blog ”Nel sud del nord”. Ora siamo ”quasi-vicine di casa”! 😀

Hai perfettamente ragione, la mia insoddisfazione riguardo il lavoro dipende in parte, forse potrei dire gran parte, dalle persone con cui ero e sono costretta a lavorare, dall’ambiente lavorativo e dalla consapevolezza che se resto con quel lavoro è difficile cambiare la situazione. Poi ero anche stanca della Svezia in generale.

Sì, mi sono trasferita a Maiorca in aprile :-), un grande cambiamento e un primo passo verso quella libertà che spero mi darà la soddisfazione che sto cercando! 😉

Un grande cambiamento, senza dubbio! Buona fortuna allora, con il sole di Maiorca farai sicuramente il pieno di nuova energia!

parto col dirti che ho un gran spirito di adattamento e mi sono fatta piacere lavori che non erano proprio aderenti ai miei sogni. Ma li svolgevo con passione ed ho imparato tanto

La professione che svolgo attualmente mi gratifica e non mi sento mai arrivata, sono dell’idea che non si finisce mai di imparare e l’impegno costante che impiego ogni giorno mi arricchisce parecchio

La tua domanda è curiosa, devo dirti che non ci ho mai pensato perchè non ho avuto il tempo di farlo, e questo la dice lunga.

Buon pomeriggio!

Forse la mia domanda deriva anche dal fatto che sono costantemente in cerca di un’attività che mi rappresenti in modo più completo. Anche io ho fatto tanti lavori che non erano aderenti alle mie aspettative (i “bei” tempi di Milano di cui parlo nel post…), e w quelli che non ci fanno sentire arrivate 🙂 Altrimenti sai che noia!

Non so dove lo lessi o lo sentii (forse CSI?), ero al liceo allora dunque questa affermazione calzava perfettamente con il periodo storico della mia vita in cui mi trovavo…

“Tu non sei il tuo rendimento scolastico. Una volta finito il liceo, vedrai che la vita ed il mondo reale sono diversi da quelli della scuola.”

Credo che la stessa affermazione, con le dovute modifiche, possa adattarsi anche al tema che hai affrontato tu in questo post.

Rispondo alle tue domande dicendo che no, non sono il mio lavoro, non mi sento gratificata da questo e anzi cerco sempre qualcosa di migliore, che mi rispecchi maggiormente…

La frase “Io non sono il mio lavoro” dovremmo ripeterla un po’ più spesso. Ad alta voce. Specialmente in questo periodo storico dove è facile trovare lavoretti del cavolo, malpagati e al limite della legalità.

Sono d’accordo, il periodo che stiamo vivendo (che ormai chiamarlo periodo è riduttivo!) è così precario lavorativamente che cercare identificazione con il lavoro può essere rischioso. Da ogni lavoro si impara sempre qualcosa, comunque, a me piace l’idea di “essere così anche grazie alle cose che ho imparato sul lavoro” 🙂 Grazie per il tuo pensiero!

Eccomi! Ci sono anch’io: milleduecento euro mensili, impiegata con bimba e compagno disoccupato, un mutuo più bollette e qualche debito. Lavoro in famiglia (ah, la famiglia!) e faccio parte dunque dell’ingranaggio peggiore. Il mio è un impegno particolarissimo perché offre, a fronte di responsabilità elevate paragonabili a quelle di un libero professionista, una paga misera e rimborsi irrisori. Non solo, non vengono riconosciuti straordinari perché gestisci in totale autonomia la tua giornata e non hai l’occhio di nessuno puntato addosso che possa verificare il “quanto”. Bello, penserete: si può allora scegliere di non fare per un giorno intero e ridursi a realizzare tutto durante la notte, per esempio. E invece no, perché le amministrazioni pubbliche sono aperte di giorno e le ore alla notte le rubi perché altrimenti non riusciresti a completare nessun iter. La saturazione psicofisica è tale che piango appena sveglia e prima di addormentarmi, ma non posso permettermi neppure un euro in meno. E’ difficile non essere il proprio lavoro quando quello è tutto intorno a te e banchetta con la tua dignità: non fatevi fregare come ho fatto io.

Elena, mi spiace un sacco per la tua situazione. Posso solo immaginare lo stress psicofisico che comporti. Io ti auguro con tutto il cuore di trovare la tua via d’uscita, che ti faccia stare meglio!