Domenica scorsa sono stata a uno degli eventi organizzati per la due giorni del Serializados Fest, il festival dedicato alle serie TV che da 5 anni viene ospitato nel CCCB di Barcellona: ho visto in anteprima europea il documentario ”The problem with Apu”, scritto e narrato dal commediante indiano Hari Kondabolu.

Il tema del documentario è semplice da presentare, ma molto più complesso da discutere, una volta che si entra nel vivo della questione: si parla del personaggio Apu dei Simpson, l’indiano proprietario del mini-market di Springfield, e di quanto sia diventato uno stereotipo razziale che ha influenzato la vita dei figli di immigranti del sud-est asiatico negli USA.

Sono tornata da questa prima visione con molte domande e qualche personalissima risposta: se lo avete visto, fatemi sapere cosa ne pensate!

Se invece non lo avete visto, ecco di cosa si tratta:

Qual è il problema con Apu dei Simpson?

Il problema numero uno su cui si fonda il documentario è l’accento posticcio di questo negoziante simpsoniano, che nella versione originale viene “riprodotto” da un doppiatore statunitense, Hank Azaria, contribuendo alla stereotipizzazione del personaggio.

Apu Nahasapeemapetilion è stato il primo indiano a comparire, nel lontanissimo 1989, in una serie tv di cartoni animati. Eppure, da 29 anni a questa parte, viene doppiato da un attore caucasico, non indiano. Un doppiatore che imita l’accento e il modo di parlare indiano: divertente per il grande pubblico, molto meno per chi con quello stereotipo deve poi fare i conti nella vita reale.

Già il trailer presenta bene la questione:

I creatori dei Simpson si difendono; la serie ha dato voce al primo personaggio indiano dei cartoni animati, ma nello stesso modo in cui tutti gli altri personaggi vengono trattati: macchiette di se stessi, stereotipi delle varie categorie umane che permeano la società statunitense.

Homer, il padre della classe media bianca, pelandrone e ignorante; Ned Flanders, il padre tutto casa, chiesa e ipocrisia; Barney, l’ubriacone del bar; Boe, il barista scorbutico o Mr. Burns, il riccastro senza scrupoli.

E poi c’è Apu, l’indiano che lavora senza tregua nel suo mini-market e il cui saluto ”Thank you, come again” è diventato un meme ed espressione tipica per ridere della comunità sud-est asiatica residente negli USA.

I Simpson ridono di tutti, ma fino a che punto è giusto ridere di Apu?

E il fatto è che, prima di vedere questo documentario, probabilmente poche persone—se non i diretti interessati—avevano mai badato alla controversia del personaggio.

Nel documentario questi diretti interessati esprimono finalmente la loro opinione: sono i ragazzi e le ragazze della seconda generazione di immigrati del sud-est asiatico, che pur con tutte le difficoltà del caso sono riusciti a seguire una carriera in TV o come commedianti.

Tutti esprimono all’unanimità quanto il personaggio di Apu sia stato onnipresente nella loro esperienza di adolescenti figli di migranti negli Stati Uniti.

Venivano chiamati Apu, venivano interpellati dai coetanei che ne imitavano l’accento, ridicolizzati per un’immagine da cartone animato e in cui loro non riconoscevano se stessi o le loro famiglie.

Erano vittime di un pregiudizio che ha in qualche modo segnato quella fase della loro vita.

Il fatto che poi quell’accento così calcato sia in realtà stereotipato per scelta della produzione e del suo doppiatore caucasico, trasforma l’Apu-caricatura in una caricatura a sfondo razziale.

Ovvero, Apu fa ridere perché indiano.

Non per altre sue caratteristiche intrinseche: senza accento e stereotipi razziali, Apu non sarebbe poi così divertente.

Hari Kondabolu, l’autore del documentario, descrive il personaggio di Apu come

a white guy doing an impression of a white guy making fun of my father

(un bianco che imita un bianco che prende in giro mio padre)

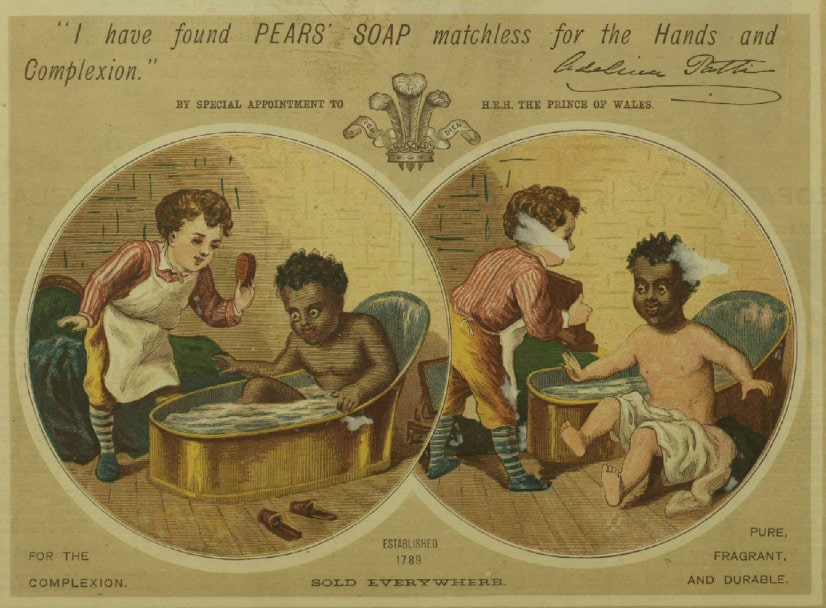

Questa è una chiave di lettura importante del documentario e che ricorda la pratica dei minstrelsy shows (letteralmente “gli show con i menestrelli”).

L’idea dei minstrelsy shows nasce all’inizio del diciannovesimo secolo e si riferisce a quella forma di intrattenimento comico-musicale in cui attori caucasici si dipingevano la faccia di nero, imitando l’accento e le movenze degli afro-americani.

Siparietti che poi si sono allargati al mondo della pubblicità e che non hanno tardato ad arrivare anche in Europa.

In Spagna, per esempio, si citano spesso la canzoncina del Cola-Cao (che parla di negretti che coltivano il cacao nell’Africa tropicale) o il marketing storico dei Conguitos, i dolcetti ricoperti di cioccolato rappresentati da una tribù africana munita di lance che gira la savana gridando “bunga bunga” (per la serie, si vendono ancora e hanno la stessa faccina stilizzata di bambino africano).

Il fenomeno del minstrelsy nella pubblicità e in tv non ha fatto altro che rinforzare stereotipi e forgiare l’immagine della comunità afro-americana a uso e consumo della popolazione “bianca”.

È un po’ quello che poi è successo con Apu, e naturalmente con molti altri show che ridicolizzano personaggi non caucasici, trasformandoli in macchiette, in ristrette visioni stereotipate che condividono accenti, movenze, vizi e idiosincrasie di una determinata minoranza etnica.

Macchiette che poi diventano etichette da spiaccicare sulla fronte di persone vere.

Il documentario The problem with Apu non vuole denunciare il personaggio tout court. Nonostante Kondabolu esprima da subito la sua opinione, lascia liberi gli spettatori di farsi un’idea del tema e decidere da sé se Apu sia veramente un problema o meno per la comunità immigrante del sud-est asiatico (perché l’etichetta indiano si allarga poi a tutte le minoranze ”dello stesso colore”, come pakistani, bengalesi, cingalesi o nepalesi, giusto per nominarne alcune).

Il fatto è che, finché un problema non riguarda direttamente una grossa fetta della popolazione, difficilmente verrà considerato tale.

Personalmente, sono stata d’accordo con tutta la linea del documentario così come scritta da Kondabolu.

E capisco che molti la pensino in maniera opposta, arrivando a chiedersi se valesse davvero la pena girare un documentario su questo argomento.

Devo ammettere che, nel mio piccolissimo, un po’ mi sono immedesimata con l’autore e il suo punto di vista.

Anche in Italia, la stessa serie dei Simpson ha avuto lo stesso effetto ridicolizzante, anche se usando la voce di un altro personaggio, William MacDougal, il giardiniere e bidello della scuola di Bart e Lisa Simpson.

Perché il doppiaggio di Willie dei Simpson in italiano ha stereotipizzato i sardi

C’è chi la definisce una scelta felice, perché tanto anche nella versione originale Willie era la macchietta dello scozzese rozzo, rissoso e con tendenza ad alzare il gomito.

Per me è stata un po’ meno felice, soprattutto dal momento in cui ho deciso di emigrare dalla Sardegna; ho dimenticato il numero di volte in cui l’accento finto-barbaricino di Willie è stato imitato in mia presenza, quando veniva fuori la mia origine sarda.

Ci ridi sopra la prima volta, fai buon viso a cattivo gioco la seconda, ma dalla terza in poi inizi a sbuffare e a pensare ”Che originale, vorresti anche il premio comicità?”

Non voglio però confrontare il caso Willie in italiano con l’Apu in versione originale; non ha la stessa portata sociale, e nel mio caso è stato vissuto come uno di quelli stereotipi che ti scrolli di dosso facendo spallucce.

Considerando il fatto che non ho mai avuto un accento sardo molto marcato (e dopo 15 anni di emigrazione fra Italia ed estero, quello che si percepiva si è ormai deformato in un mélange tutto mio), mi è capitato più spesso, tipo anche ieri, di dover rispondere a frasi come ”Eppure non parli come una sarda”.

Che ancora non so bene che scopo abbia, questa affermazione; voi lo sapete?

Me lo chiedo soprattutto perché io non mi sono mai rivolta ad altri italiani imitando il loro accento regionale o sottolineandone certi stereotipi.

E nemmeno mi aspetto che le persone mi debbano parlare con un determinato accento, ricollegabile alla loro regione di appartenenza.

Sono particolarmente permalosa? Forse.

Ma se io mi infastidisco anche solo per questo minimo impatto di un accento regionale mal replicato, non stento a immaginare che effetto possa aver avuto Apu nella vita di una persona del sud-est asiatico negli Stati Uniti.

Voi cosa ne pensate?

—❣—

E rimanendo in tema serie tv, forse ti interessa leggere anche questo:

Di come ”Friends” abbia tradito le mie aspettative sull’amicizia da adulti

Non ho mai riflettuto sulla questione Apu così a fondo. Effettivamente considerando il successo del cartone non stento a credere che le implicazioni socio culturali dei personaggi stereotipo abbiano potuto influenzare così a fondo la vita quotidiana di un’intera comunità. C’é da dire che noi italiani siamo abbastanza abituati agli stereotipi che ci riguardano: quante volte all’estero il percepito dell’italiano é spaghetti, pizza, mandolino, mafia e ai tempi il caro Berlusconi. La verità é che il bullismo nei confronti di chi é diverso, sia esso praticato con attacco diretto o attraverso l’ironia, é sempre esistito e chissà se non sia un modo contorto per metabolizzare/disarmare la diversità che un Altro, in quanto diverso da noi, inserisce forzatamente nei nostri cerchi comunitari/sociali. Mi sono un po’ espressa confusamente ma spero si capisca!

Si, capisco quello che vuoi dire. Gli stessi produttori dei Simpson, nel corso del documentario, parlano proprio del mettere tutti sullo stesso piano grazie allo stesso dissacrante tono sarcastico. E sicuramente funziona.

La sfumatura secondo me sta nell’essere veramente “il diverso” nella realtà, in una società fatta per la maggioranza di persone tutte simili fra loro. Vero che anche su noi italiani cadono molti pregiudizi (la mia famiglia messicana, per non andare molto lontano, ci scherzava su quando il Guerriero ha detto loro che stava con un’italiana). Ma finché siamo tutti in Italia e ridiamo fra noi del modo in cui ci vedono da fuori, è un conto. Essere “quel” diverso, e sentirsi minoranza anche quando si guarda la tv, cambia un po’ la prospettiva.

Ora che mi sovviene, c’era questa tremenda pubblicità quando ero piccola, dei Tabù, le caramelline alla liquerizia, in cui c’era un uomo nero stilizzato. Te lo inoltro qui

https://www.youtube.com/watch?v=SU_z6NbnKPM

È vero! I Tabù rientrano appieno nell’abbinamento stereotipato liquerizia = nero = uomo nero. A te viene in mente qualcosa sul caffè come ho scritto nel commento a Isa?

Il caffè Kimbo!

https://www.youtube.com/watch?v=L9APAMEleDI

Anche!

Anni addietro scrivevo che in Italia ci avevano educati al razzismo (https://versioneargentina.wordpress.com/2015/04/21/la-mala-educacion/). Leggendo il tuo post mi è venuta in mente la canzoncina che ci insegnavano da piccoli all’asilo o all’oratorio, non ricordo: ‘Quando io sentire / odore di banana / subito pensare / all’Africa lontana / al negretto nero-nero / alla pantera dagli occhi blu…’

Su Netflix c’è una puntata di Master of None (Stagione 1, Puntata 4 “Indiani in TV”) dove si parla, appunto, del “problema di APU” narrando le vicende di un cugino attore del protagonista, nato in USA da indiano alla Apu anche se lui parla con l’accento americano locale. A nessuno interessa uno con la faccia da indiano che parla inglese americano, gli dicono i produttori. https://it.wikipedia.org/wiki/Episodi_di_Master_of_None_(prima_stagione)#Indiani_in_TV

Non ricordavo quella puntata di Master of None! L’attore protagonista della serie partecipa anche a questo documentario. È molto interessante sentire direttamente da loro come questo abbia influenzato la loro carriera. E la canzoncina che dici…quanto hai ragione, la insegnarono anche a me! La ripeti da bambina, ci giochi su, ma poi quegli stereotipi ti si imprimono nel cervello. Io invece ricordo vagamente una pubblicità di un caffè con l’attore con la faccia dipinta di nero…ma nom sono riuscita a trovare nome a questo ricordo e per questo non l’ho citato nel post.

Gran bel post, brava!

Non avevo mai riflettuto sull’impatto sociale di quel personaggio. Ho imparato, soprattutto da più grandicello, a leggere i Simpson in un’ottica molto diversa (all’inizio facevano solo ridere, adesso li guardo soprattutto con l’obiettivo di cogliere le “piccolezze” o storture americane).

Quello che dici tu di Willie io l’ho vissuto con il commissario Winchester (essendo io originario di Napoli), con questo suo marcatissimo accento napoletano associato ad un personaggio poco trasparente e che punta sempre a fare il furbetto.

Ed è così, c’è un impatto sociale devastante.

Ribadisco i miei complimenti per l’analisi davvero fatta bene. Non ti smentisci mai!

Oh, grazie Stefano!

Ero sicura che anche per i napoletani si presentasse lo stesso problema, non l’ho voluto citare perché non mi piace parlare per gli altri, ma non avevo dubbi sull’estensione della questione ad altre regioni!